官方微信公众号

扫码手机浏览

手机APP

全文如下

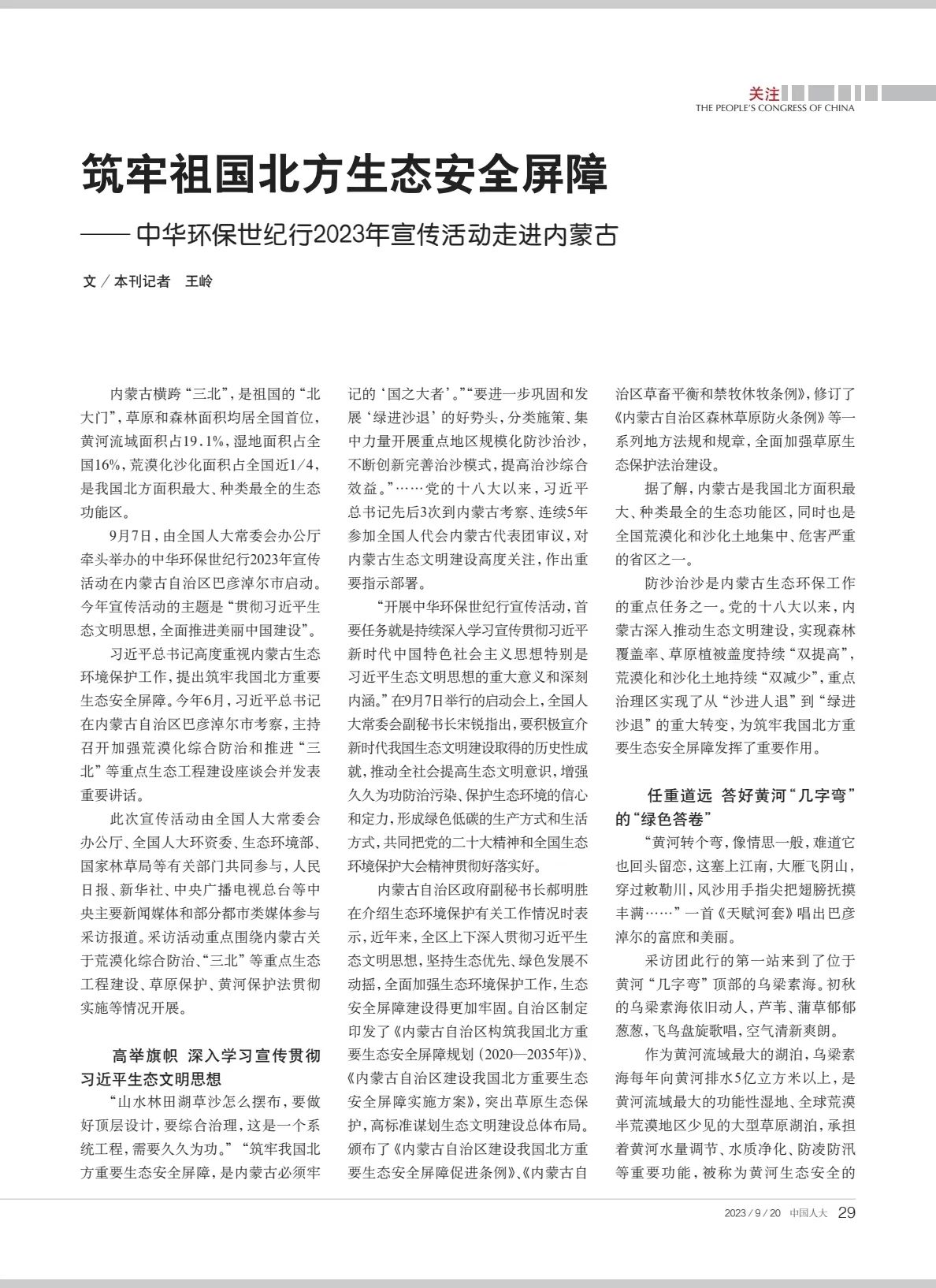

内蒙古横跨“三北”,是祖国的“北大门”,草原和森林面积均居全国首位,黄河流域面积占19.1%,湿地面积占全国16%,荒漠化沙化面积占全国近1/4,是我国北方面积最大、种类最全的生态功能区。

9月7日,由全国人大常委会办公厅牵头举办的中华环保世纪行2023年宣传活动在内蒙古自治区巴彦淖尔市启动。今年宣传活动的主题是“贯彻习近平生态文明思想,全面推进美丽中国建设”。

习近平总书记高度重视内蒙古生态环境保护工作,提出筑牢我国北方重要生态安全屏障。今年6月,习近平总书记在内蒙古自治区巴彦淖尔市考察,主持召开加强荒漠化综合防治和推进“三北”等重点生态工程建设座谈会并发表重要讲话。

此次宣传活动由全国人大常委会办公厅、全国人大环资委、生态环境部、国家林草局等有关部门共同参与,人民日报、新华社、中央广播电视总台等中央主要新闻媒体和部分都市类媒体参与采访报道。采访活动重点围绕内蒙古关于荒漠化综合防治、 “三北”等重点生态工程建设、草原保护、黄河保护法贯彻实施等情况开展。

高举旗帜 深入学习宣传贯彻习近平生态文明思想

“山水林田湖草沙怎么摆布,要做好顶层设计,要综合治理,这是一个系统工程,需要久久为功。” “筑牢我国北方重要生态安全屏障,是内蒙古必须牢记的‘国之大者’。” “要进一步巩固和发展‘绿进沙退’的好势头,分类施策、集中力量开展重点地区规模化防沙治沙,不断创新完善治沙模式,提高治沙综合效益。”……党的十八大以来,习近平总书记先后3次到内蒙古考察、连续5年参加全国人代会内蒙古代表团审议,对内蒙古生态文明建设高度关注,作出重要指示部署。

“开展中华环保世纪行宣传活动,首要任务就是持续深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平生态文明思想的重大意义和深刻内涵。”在9月7日举行的启动会上,全国人大常委会副秘书长宋锐指出,要积极宣介新时代我国生态文明建设取得的历史性成就,推动全社会提高生态文明意识,增强久久为功防治污染、保护生态环境的信心和定力,形成绿色低碳的生产方式和生活方式,共同把党的二十大精神和全国生态环境保护大会精神贯彻好落实好。

内蒙古自治区政府副秘书长郝明胜在介绍生态环境保护有关工作情况时表示,近年来,全区上下深入贯彻习近平生态文明思想,坚持生态优先、绿色发展不动摇,全面加强生态环境保护工作,生态安全屏障建设得更加牢固。自治区制定印发了《内蒙古自治区构筑我国北方重要生态安全屏障规划(2020—2035年)》、《内蒙古自治区建设我国北方重要生态安全屏障实施方案》,突出草原生态保护,高标准谋划生态文明建设总体布局。颁布了《内蒙古自治区建设我国北方重要生态安全屏障促进条例》、 《内蒙古自治区草畜平衡和禁牧休牧条例》,修订了《内蒙古自治区森林草原防火条例》等一系列地方法规和规章,全面加强草原生态保护法治建设。

据了解,内蒙古是我国北方面积最大、种类最全的生态功能区,同时也是全国荒漠化和沙化土地集中、危害严重的省区之一。

防沙治沙是内蒙古生态环保工作的重点任务之一。党的十八大以来,内蒙古深入推动生态文明建设,实现森林覆盖率、草原植被盖度持续“双提高”,荒漠化和沙化土地持续“双减少”,重点治理区实现了从“沙进人退”到“绿进沙退”的重大转变,为筑牢我国北方重要生态安全屏障发挥了重要作用。

任重道远 答好黄河“几字弯”的“绿色答卷”

“黄河转个弯,像情思一般,难道它也回头留恋,这塞上江南,大雁飞阴山,穿过敕勒川,风沙用手指尖把翅膀抚摸丰满……”一首《天赋河套》唱出巴彦淖尔的富庶和美丽。

采访团此行的第一站来到了位于黄河“几字弯”顶部的乌梁素海。初秋的乌梁素海依旧动人,芦苇、蒲草郁郁葱葱,飞鸟盘旋歌唱,空气清新爽朗。

作为黄河流域最大的湖泊,乌梁素海每年向黄河水5亿立方米以上,是黄河流域最大的功能性湿地、全球荒漠半荒漠地区少见的大型草原湖泊,承担着黄河水量调节、水质净化、防凌防汛等重要功能,被称为黄河生态安全的“自然之肾”。

“2008年,乌梁素海‘病’了,湖区暴发大面积‘黄苔’,水质一度恶化为劣V类。”据乌梁素海生态保护中心主任包巍介绍,当地从污染源控制的角度入手,开始对乌梁素海进行治理。“但就水治水,却收效甚微。”包巍说,在邀请专家为乌梁素海治理把脉开方后,他们逐渐意识到,问题在水里,根子在岸上。

当地治理思路开始由单纯的“治湖泊”向系统的“治流域”转变,实施乌兰布和沙漠综合治理、黄河生态廊道治理、乌拉山生态修复、乌梁素海东岸荒漠草原修复治理等工程。同时,生态补水、污水处理、控制和减少农业面源污染等措施治理齐头并进。

正是由于山水林田湖草沙一体化保护和修复,湖区水质由劣Ⅴ类提高到整体Ⅴ类,湖心断面水质达到了Ⅳ类,乌梁素海重新焕发光彩。

今年4月1日起施行的黄河保护法规定,国家加强黄河流域生态保护与修复,坚持山水林田湖草沙一体化保护与修复;加强黄河流域农业面源污染、工业污染、城乡生活污染等的综合治理、系统治理、源头治理,推进重点河湖环境综合整治。

“必须依靠法治力量守护好母亲河。”自治区人大常委会研究室宣传处同志表示,黄河流经内蒙古全长843公里,是内蒙古经济社会发展的重要地区。黄河保护法将“在河套平原区、内蒙古高原湖泊萎缩退化区等重点区域实施生态修复工程”等具体措施写进了条款,内蒙古要贯彻落实好黄河保护法,守护好母亲河。

治黄百难,唯沙为首。

磴口县是黄河“几字弯”攻坚战、沙漠荒漠化治理的主战场和前沿阵地。在“绿水青山就是金山银山”理念引领下,磴口县逐步走上了“以治促用、以用促治”的科学治沙道路。比如,利用乌兰布和沙漠丰富的光能资源,实施光伏+生态治理,开启了“借光治沙”新模式。

与此同时,水患、盐渍化、农田防护林问题等都是打好黄河“几字弯”攻坚战必须重点解决的生态问题。

在三盛公水利枢纽,黄河水通过延伸出的10.36万条灌排渠(沟)道,润泽着河套大地。这座“万里黄河第一闸”以农业灌溉为主,兼有防洪、供水、生态补水等功能。工程管理中心副主任穆怀录介绍,枢纽建成后,河套灌区所有灌溉渠系的水流量均由此引入调控。由此,三盛公水利枢纽历史性地把黄河水灾害变成了宝贵的水资源,也让河套平原成为国家重要的粮食及副食品生产基地。

在距离乌梁素海100多公里的临河区国营新华林场,则是内蒙古治理沙地、荒地、盐碱地的样板。几十年前,林场人肩扛、手挖、吃住在沙地,日复一日地种树。三代林场人用青春和汗水换来了“荒漠变林海,碱滩变良田”。林场沙地面积由20世纪60年代的2.15万亩缩小到0.5万亩。

在乌兰图克镇东兴村,田成方、林成网、路相通、渠相连、旱能灌、涝能排。这就是巴彦淖尔“渠林路田”建设模式。临河区林草分局副局长、区人大代表王瑛介绍,把树种到渠和路中间,不胁地,有效解决了林地矛盾以及树木和农作物争水争肥的问题,消除了老百姓的后顾之忧。

成绩瞩目 昔日风沙源变为北京“后花园”

在《北京的风》一文中,老舍先生曾生动地描述“北边的秃山挡不住来自塞外的狂风”。

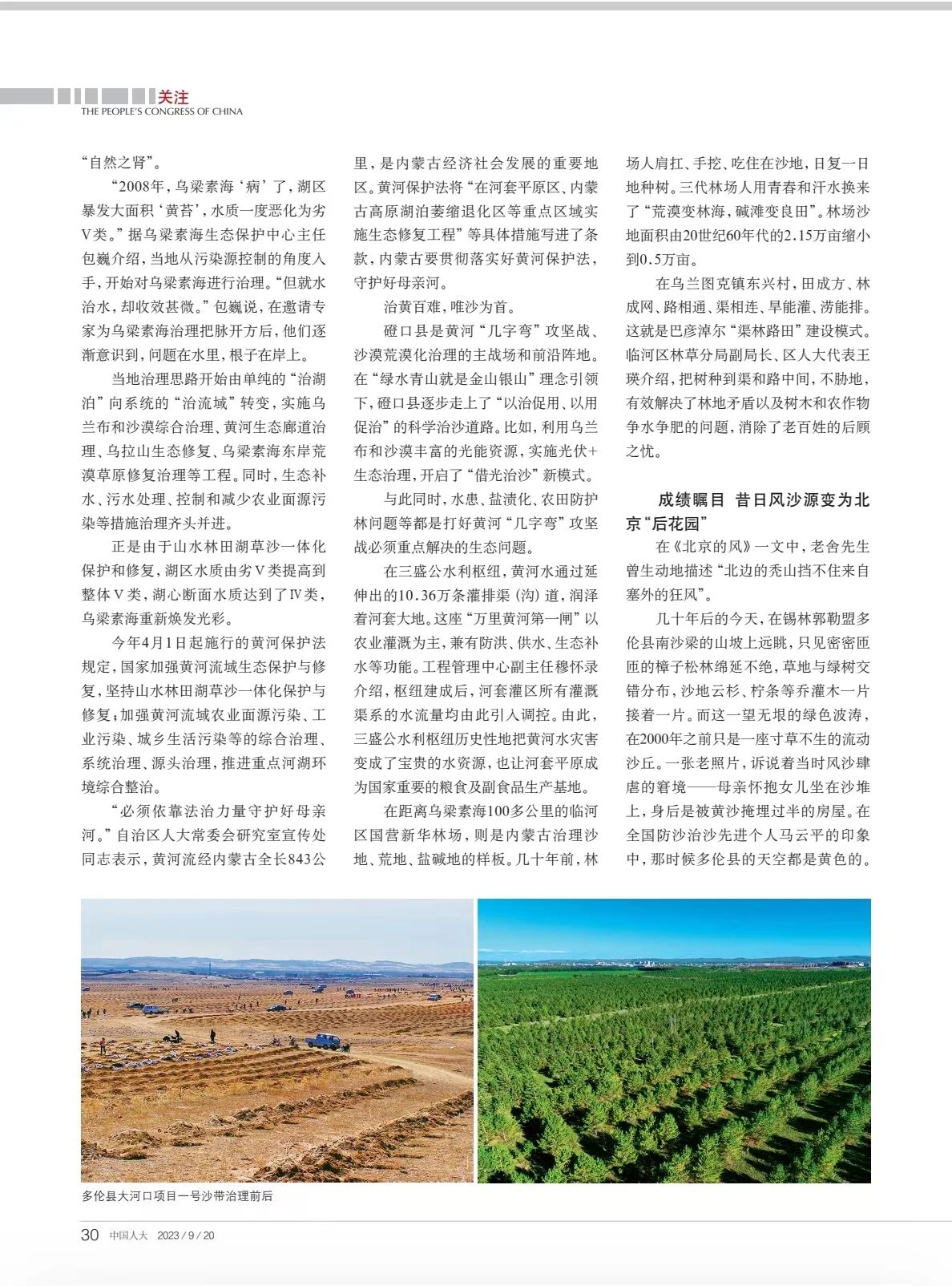

多伦县大河口项目一号沙带治理前后

几十年后的今天,在锡林郭勒盟多伦县南沙梁的山坡上远眺,只见密密匝匝的樟子松林绵延不绝,草地与绿树交错分布,沙地云杉、柠条等乔灌木一片接着一片。而这一望无垠的绿色波涛,在2000年之前只是一座寸草不生的流动沙丘。一张老照片,诉说着当时风沙肆虐的窘境——母亲怀抱女儿坐在沙堆上,身后是被黄沙掩埋过半的房屋。在全国防沙治沙先进个人马云平的印象中,那时候多伦县的天空都是黄色的。“当时,大风一刮,沙尘滚滚,一年比一年严重,到了沙进人退、一方水土养育不了一方人的地步。”

据卫星遥感监测显示,2000年多伦县风蚀、水蚀、沙化面积达505万亩,占土地总面积的87%。其中沙化面积413万亩,占土地总面积的71%;严重沙化面积210万亩,占土地总面积的36%,形成东西走向的I、Ⅱ、Ⅲ号三条大沙带分布在县境中、北部地区,有逐渐扩展相连的趋势。

治沙止漠刻不容缓,绿色屏障势在必建。“2000年5月,国家紧急启动了京津风沙源治理工程,多伦县成为祖国北疆大规模生态建设发端地。”多伦县政府副县长李宝山这样回忆道。

记者了解到,多伦县推进生态建设主要分为三个阶段。第一阶段是从2000年到2010年,治沙止漠,改善生存环境。其间,确定生态固基发展战略,依托京津风沙源治理和退耕还林工程,采取“飞、封、造、禁、移、调”等措施,加大对沙化土地的综合治理。第二阶段从2011年到2017年,开展百万亩樟子松造林工程,进一步提升林业整体发展水平。第三阶段是从2018年至今,启动浑善达克规模化林场建设和坚决打赢浑善达克沙地歼灭战。

看着多张多伦县生态修复对比图,县林草局副局长李岩介绍,通过二十多年来大规模生态建设,全县林地面积由54万亩增加到现在的225万亩,森林覆盖率由2000年的6.8%增加到现在的37.9%,项目区林草植被盖度由2000年的不足30%提高到现在的85%以上。此外,多伦县413万亩沙化土地中流动沙地只剩下1.72万亩,实现了“沙中找绿”到“绿中找沙”的转变。

如今,森林在改善生态环境质量、调节气候、涵养水源、防灾减灾等方面作用凸显。李岩说:“当地降雨量较十多年前有所提升,全年空气优良天数达336天。”昔日的京津风沙源头逐步成为“天然避暑地、北京后花园”。

生态文明建设只有进行时,没有完成时。“稍微一松懈,极有可能会出现局部地区的退化、沙化。”李岩不断重复着这样一句话——“任务还是很艰巨。”

正如9月1日施行的《内蒙古自治区建设我国北方重要生态安全屏障促进条例》中规定:“防护林体系建设应当与国土绿化、退耕还林、京津风沙源治理、‘三北’防护林体系建设、土地沙化治理等重点区域生态保护和修复工程相结合,坚持生态保护优先,兼顾社会和经济效益,通过营造与改造相结合,因地制宜建设带、网、片相结合的高效防护林体系。”在建设我国北方重要生态安全屏障的过程中,还需要绵绵用力,久久为功。

绿中找金 走生态优先、绿色发展的高质量发展道路

生态打底、绿色为径,高质量生态保护,带来高质量发展,绿水青山就是金山银山。

在位于乌梁素海南岸的现代农业示范园区,成片的油葵花海映入眼帘。靠近观察才发现,下面种着一排排红色辣椒。在旁边展板上,介绍这里是一片小麦套种辣椒示范田。

“这是今年新试验的种植模式,小麦套种辣椒复种油葵。现在小麦已经收割,田地里种植着油葵和辣椒。利用作物的时间差和空间差,充分发挥边行优势,提高种植效益和土地利用效率。”乌拉特前旗农牧业技术推广中心主任刘俊解释,油葵具有生长期短、耐寒性强等特点,是小麦收割后复种的理想作物。由此实现“一地多产、一地多收”,和单种小麦相比,亩均纯收益能增加2000元。

园区核心区面积约4000亩,辐射带动面积为5800亩,采用“企业+基地+科研院校+社会化服务”的运行模式,按照“农牧兼具、种养结合”的思路,将小麦、玉米、葫芦、辣椒、番茄种植和肉羊养殖等方面农牧业主推技术进行集中试点示范。

增产增效是农牧业技术创新的“题中之义”。刘俊介绍,乌拉特前旗通过采用北斗导航无人农机播种、智慧灌溉、无人机植保等技术进行田间精准种植管理。在推动农业高产、优质、高效发展的基础上,园区实现控肥增效、控药减害、控水降耗、控膜提效。亩均化肥、农药使用量减少10%,较对照区增产15%以上。

同样是生态优先、绿色发展,位于多伦县城东的曲家湾渔村直接从生态建设中享受到了“红利”。

曲家湾渔村毗邻多伦湖景区、滦源湖景区、百万亩樟子松示范区、退耕还林示范区。“由于大力推进‘京津风沙源治理工程’项目,围封禁牧、退耕还林, ‘百万亩樟子松造林工程’等生态建设项目,曲家湾林地面积由2000年的300亩增加到现在的4900亩。”多伦县人大代表、滦源镇人大主席刘海光告诉记者,2012年以后,农户逐渐从生态建设中享受到“红利”,仅林业收入一项人均增收4000元。

“今年暑假客房天天住满,客人来源主要是来多伦湖旅游的游客。大多是北京、天津、河北的游客,一些南方城市的游客也会有。”经过几年来的发展,曲家湾渔村逐步成为多伦湖景区旅游服务的“承接区”。刘海光说:“我们这里现在有14家农家乐,还建设了后九号跑马场、观景平台、曲家湾民俗文化村和综合停车场等。”

“生态旅游越来越红火,现在曲家湾渔村打出了品牌。”刘海光说,通过发展农家乐、乡村酒店、特色餐饮、户外运动等乡村休闲旅游度假项目,以及旅游、农畜产品经营,直接或间接带动本地农民270余人进行创业、就业,全村旅游业在总体经济收入的占比达30%,实现了生态建设和乡村旅游产业融合发展的良好局面。

大地绿起来,生态好起来,百姓富起来,生态富民的落笔生动体现在人民生活的蝶变之中。(记者:王岭)

供稿:

编辑: